着物通販サイト京都wabitasは、9月に決算セール第一弾「男着物展」を、東京で開催しました。

第二弾の決算セールも東京で開催します。今度は女性の商品だけで、紬や小紋に帯を決算お値打ち価格にして販売します。下記に主な内容など説明と共に商品を紹介させて頂きます。

その前に、大盛況だった9月の男着物について、少し振り返りをして10月のご案内に移らせて頂きます。

【9月に開催した男着物展の振り返り】

初日から最終日まで沢山のご来場があり、大盛況で終えることができました。ご来場いただいたお客様からは、「次回の開催はいつですか?」というようなご質問があったりして、盛況な催事となりました。

男性モノ商品だけでこれだけ沢山の商品を見れることが無いので、来られた方の殆どが興味を持って品物を見比べて、吟味した中でご要望に合う品を購入して頂けました。

着尺では左志め織物の五百機小紋のお召や、長井綾織の新作にオリジナル染着尺など、ワビタスの創作品が好評でした。

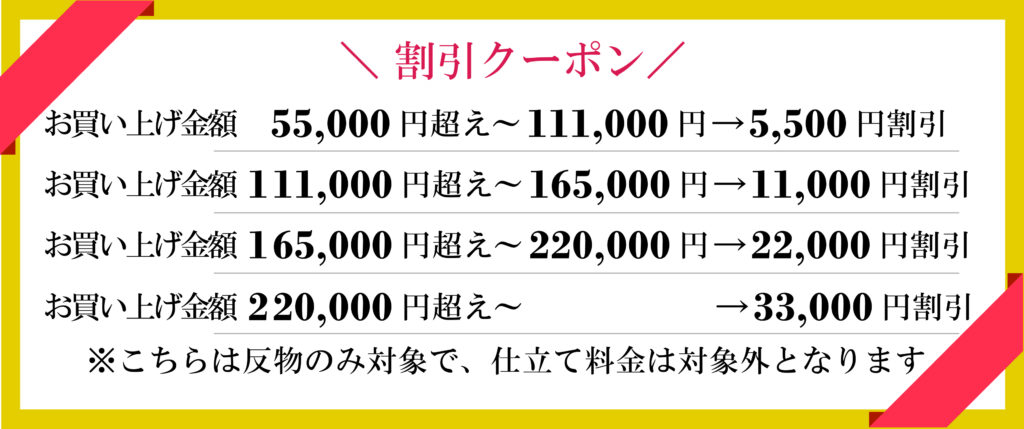

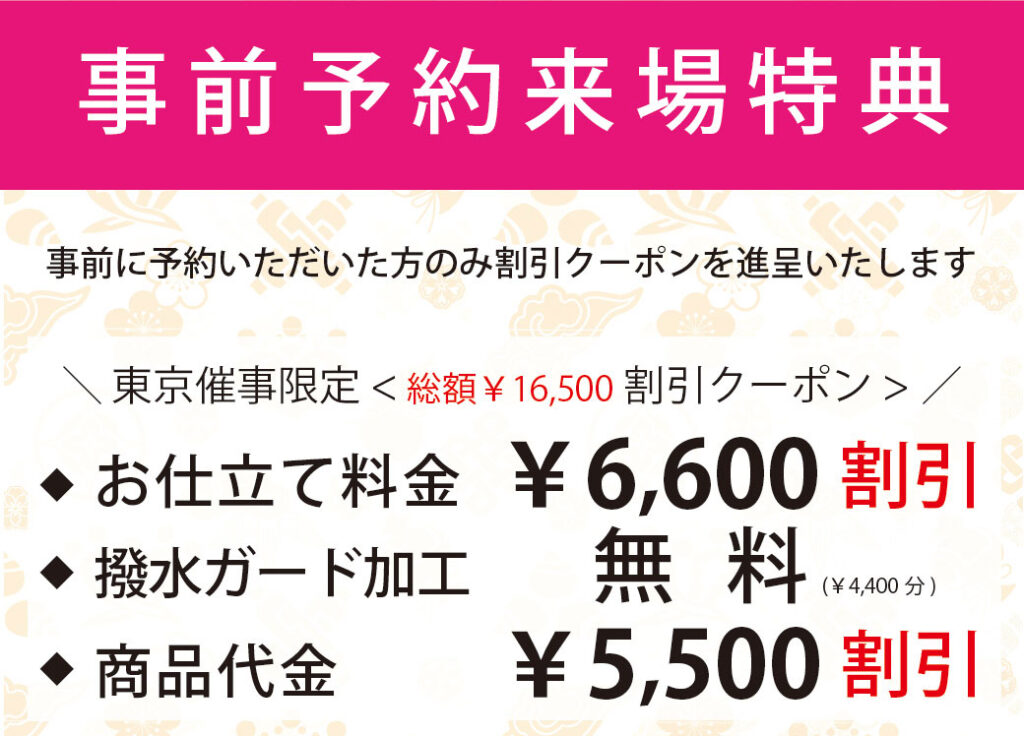

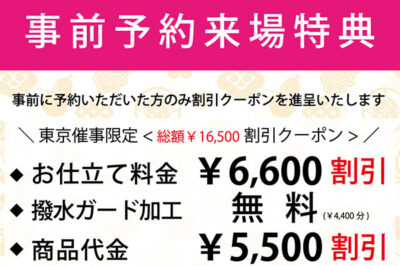

決算セールということもあり、事前予約頂いた方にお配りした割引クーポンも、購入された方にとっては嬉しいサービスだったようです。(決算セール男着物展は、京都でもする予定です)

その他、クーポン券にプラスして、来られた方だけにしか分からない嬉しいサービスもあり、購入された方には喜んで頂けました。

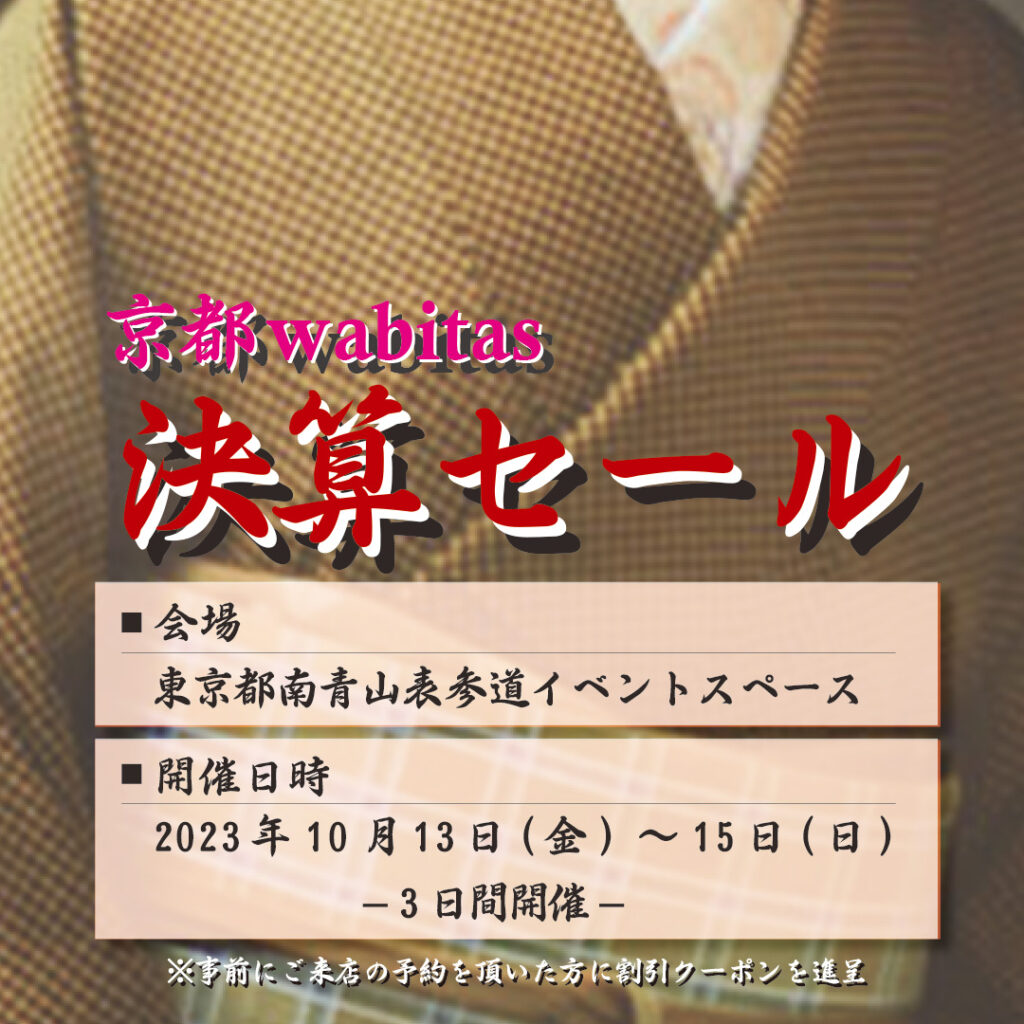

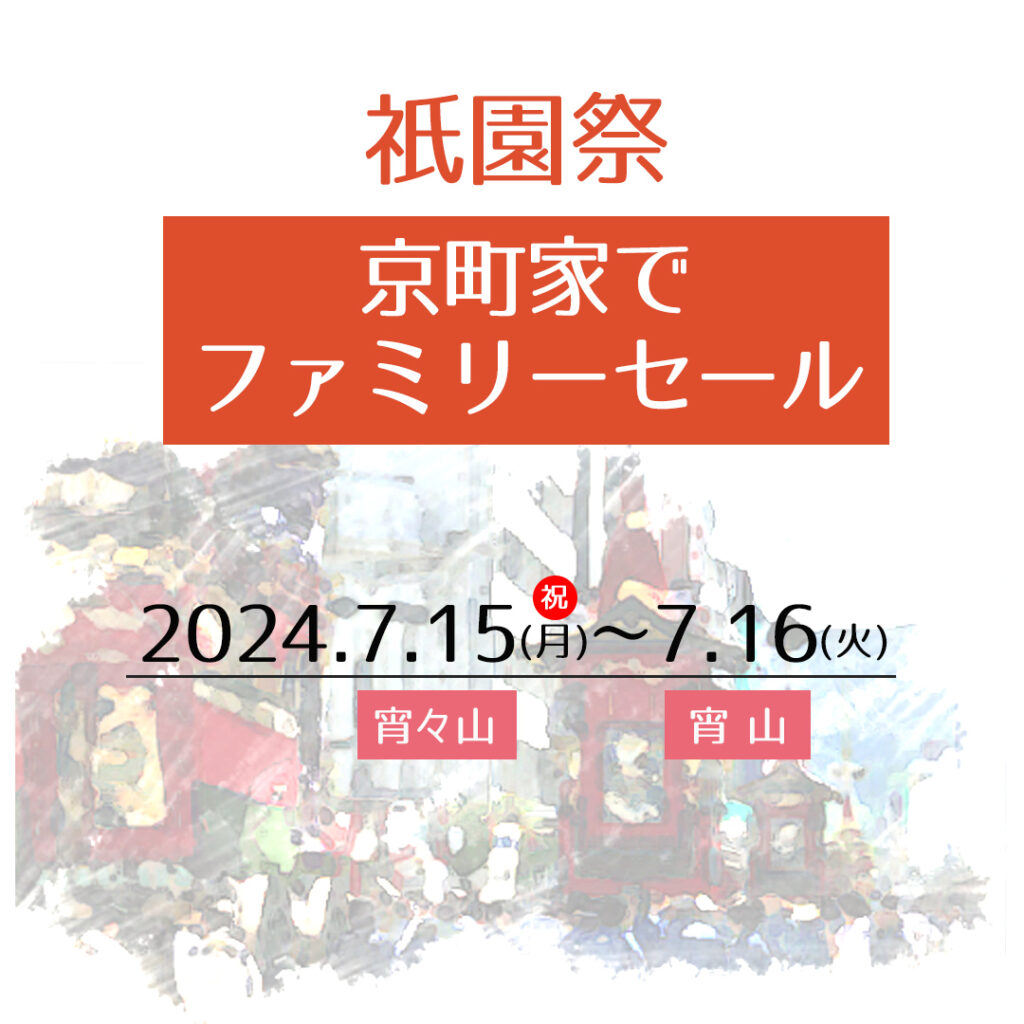

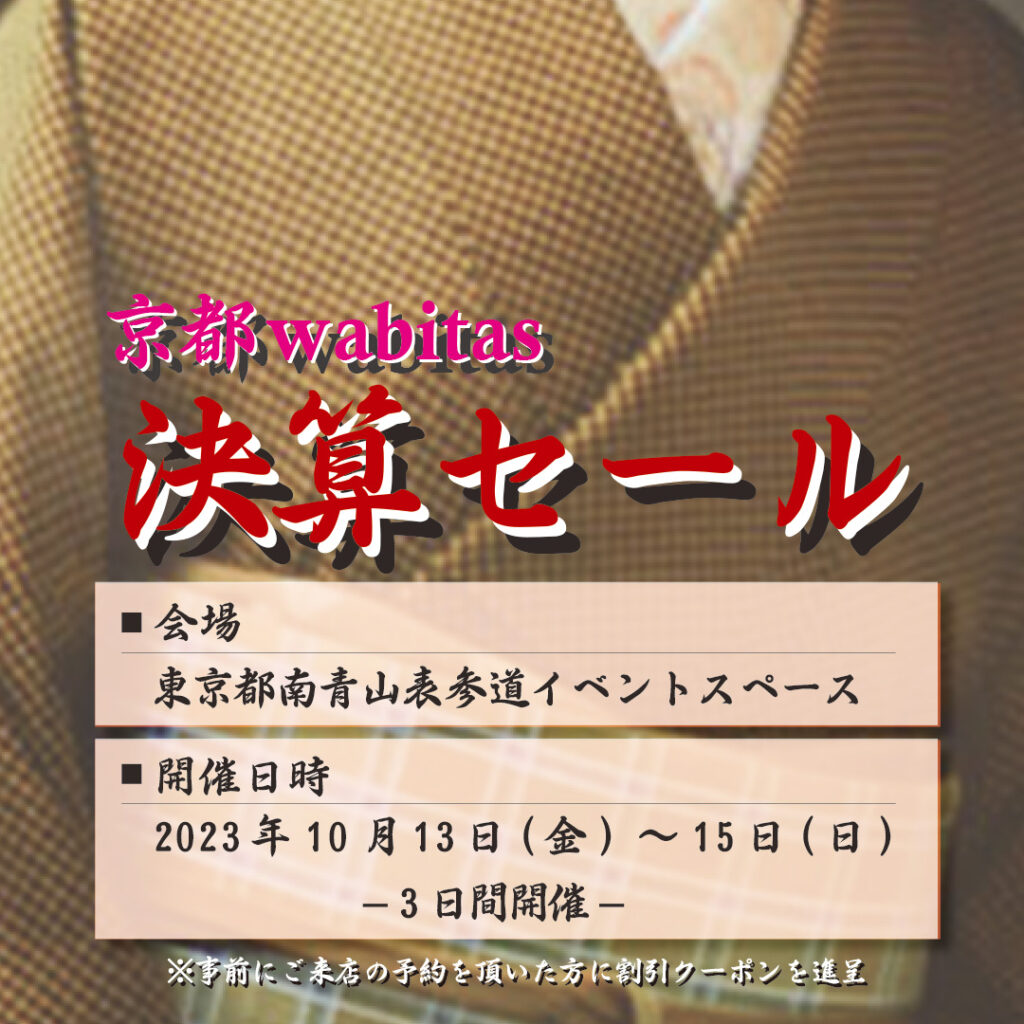

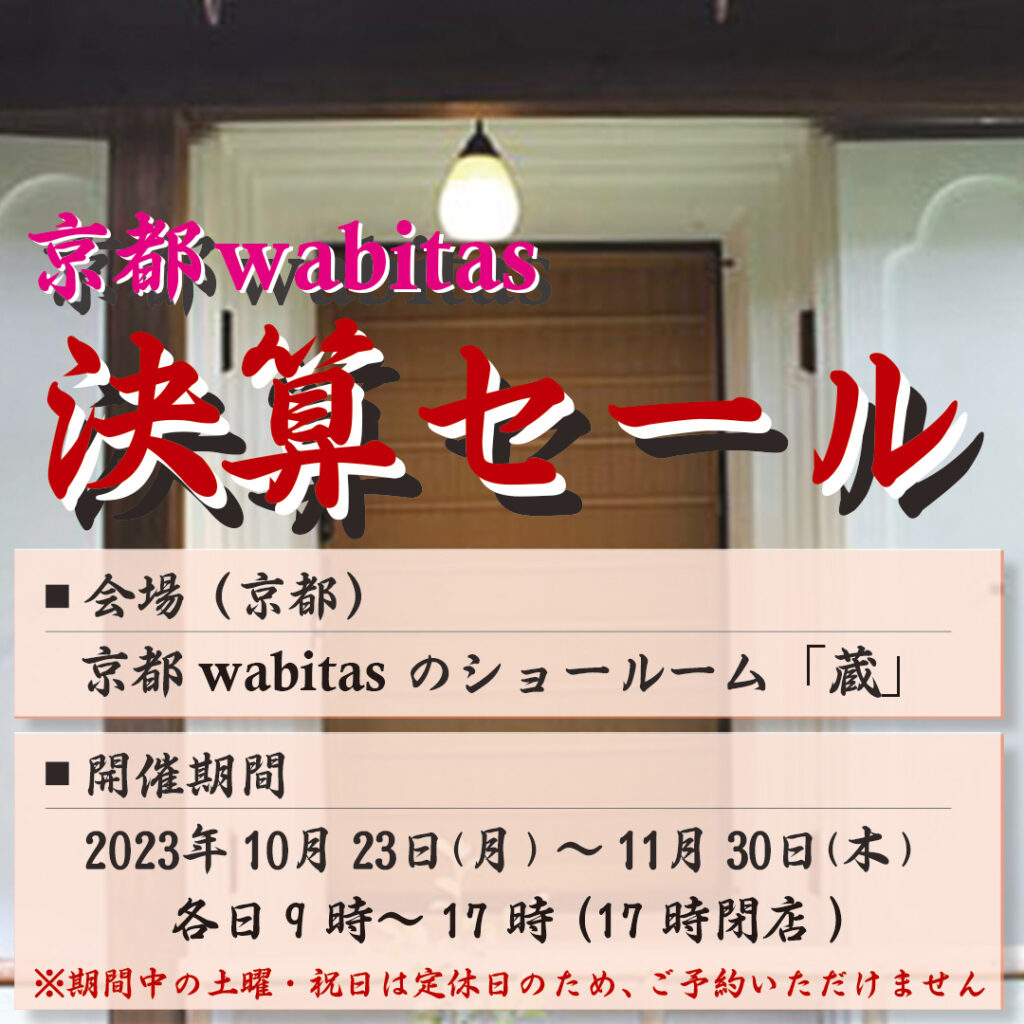

そんな大好評だった決算セールの第二弾になる催事を、10月13日~10月15日に、女性モノだけの【紬・小紋展】と題して、再び東京の会場で開催します。

関東在住の着物好きの皆様、是非この【紬・小紋展】へお越しください。

第二弾決算セール【紬・小紋展】開催

《日程》10/13(金)~10/15(日)

10月13日(金)15時オープン~18時閉店

10月14日(土)11時開店~18時閉店

10月15日(日)10時開店~14時閉店

《会場》東京都南青山(表参道)にあるレンタルスペース

表参道の交差点から歩いてすぐの所にある、レンタルスペースが会場です。

【お申込み方法】

お申込み方法は、男着物展と同じで簡単にできます。

京都wabitasウェブサイトの【お問い合わせフォーム】から、住所・氏名など記入して、お問い合わせ項目のご来店予約についてを選び⇒お問い合わせ内容の欄に「東京の紬・小紋展に行きたい」と書き込むだけです。

電話、メールでも受付可能です

TEL075-342-2088(平日9時~17時)※10/14・10/15は会場にいるため電話対応不可

10/14・10/15の期間中の連絡先は下記↓にお願いいたします

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

・LINE(※チャット対応のみ:通常は平日9時~17時)

・ウェブサイトのお問い合わせフォーム

お申込み完了後、詳しい通知をメールで差し上げます。

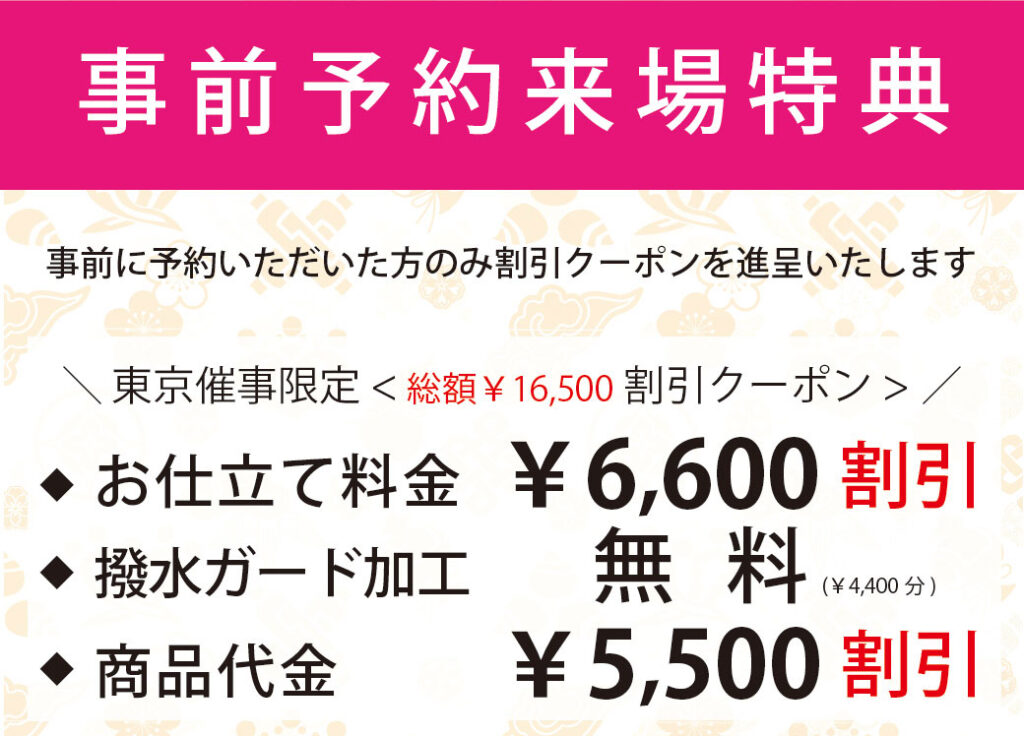

後日案内状及び入場券と、事前予約特典として、この期間のみ有効となるお得なクーポン券も同封してお送りします。

予約といっても、何日の何時ということではなく、「期間中の何れかで行く」というような内容で結構です。

それでは、主な商品ラインナップをご紹介させて頂きます。

【紬・綾織】

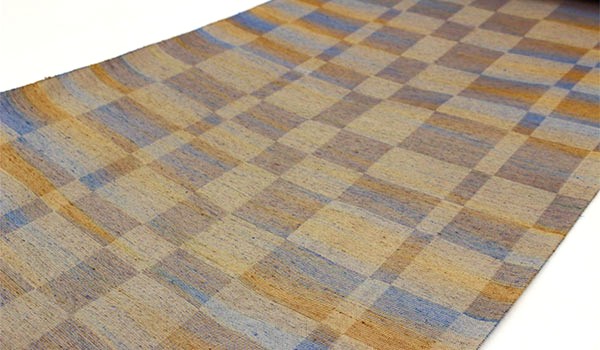

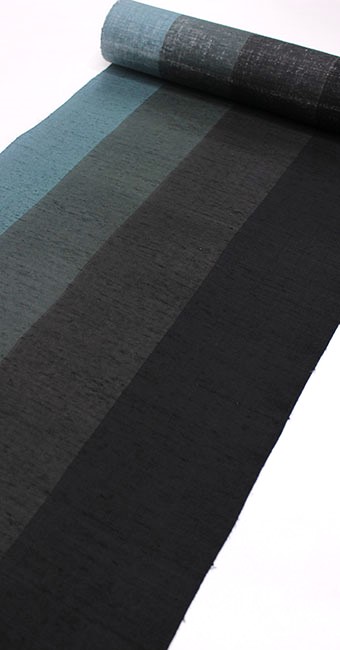

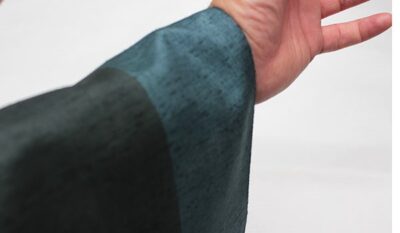

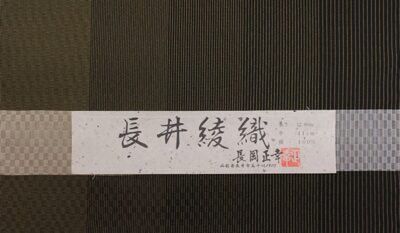

ワビタスの定番は何と言っても、長井綾織りや米流絣の紬など山形県長井の長岡織物さんで織って頂いた反物です。

長岡織物さんで織る綾織り着尺は、見た目と質感は黄八丈と間違えそうなくらいハイクオリティなのに、価格が商品のクオリティの割に凄くリーズナブルです。それにあま撚りの糸で織ってあるので通気性が良く、温暖化の日本においては、着心地が黄八丈よりもいいのではないかと、私は常に思っています。

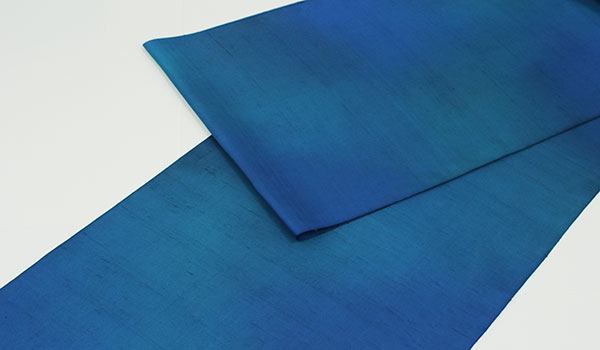

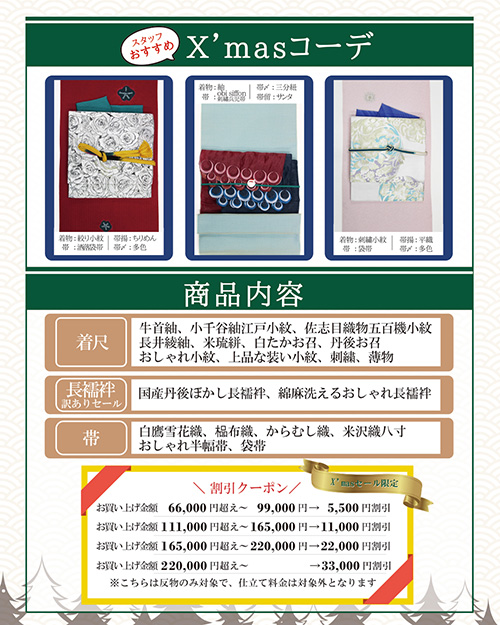

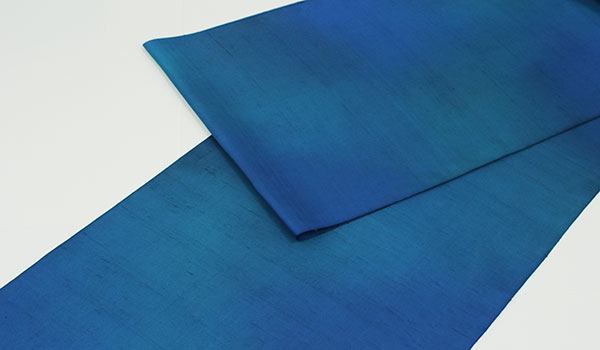

市松格子、グラデーション、まるまなこのタイプを持っていきますが、まるまなこの紬は新色が織り上がる予定になっています。

長井綾織紬 まるまなこ

グラデーションのタイプは、定番打ち切りを予定しているため、当日は決算特価が付きます。

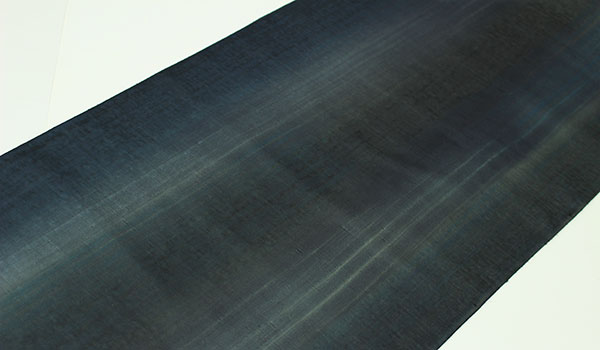

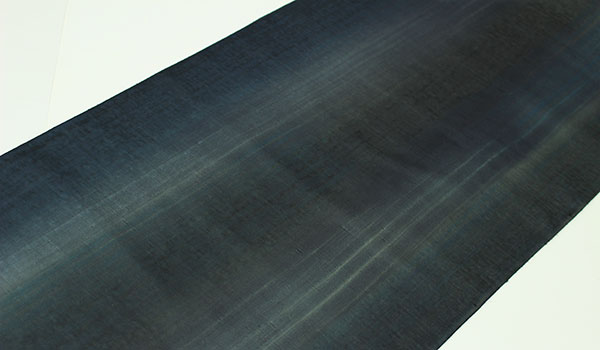

長井綾織グラデーション

その他、市松や縞などシックで素敵なタイプもお持ちします。

(当日までに売れてしまったらお持ちできません、予めご了承下さい)

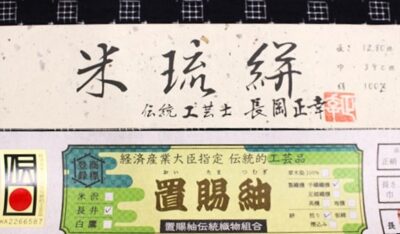

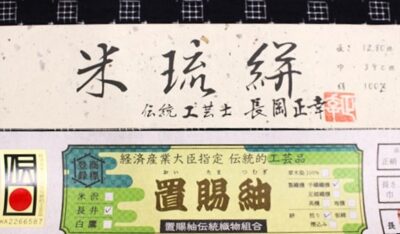

そして、只今ワビタスの紬コーナーのメイン商品が、絣の伝統工芸士:長岡正幸氏謹製の米流絣の小絣紬です。

本場沖縄の琉球絣よりも細かく絣が入った、高級紬になります。

この紬展用に2年間も織り貯めて、現在は6タイプが揃い当日ご覧頂くことができます。

長岡正幸謹製米流絣の紬:茶(このタイプで藍色も織り上がりました)

他のタイプ全てサイトに出ている品をお持ちします。

写真で見るより現品はレトロでおしゃれな高級感漂う素晴らしい高級紬の織物着尺です。

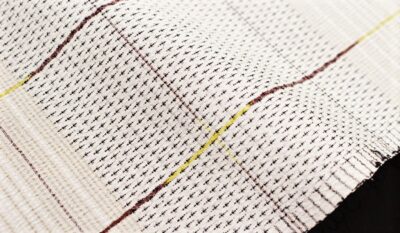

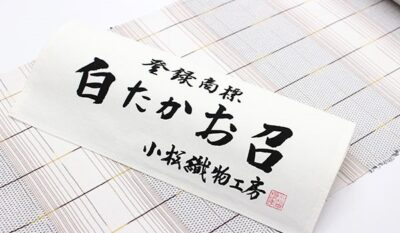

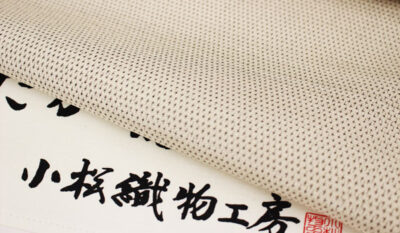

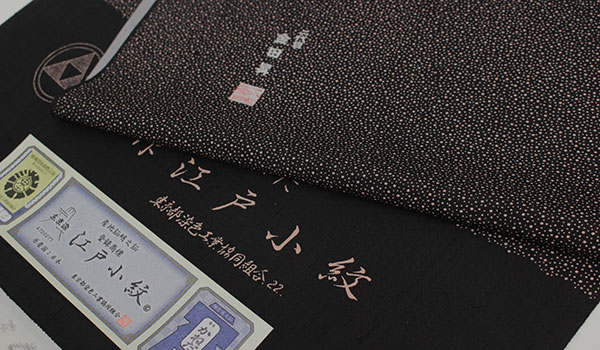

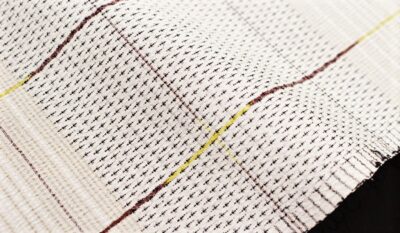

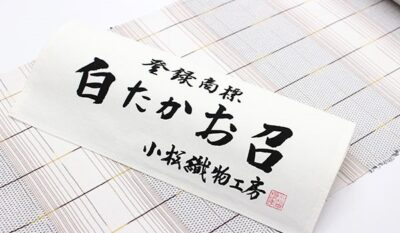

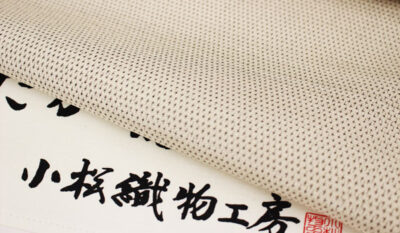

置賜紬といえば、なんといっても白鷹お召です。

欲しい人は凄く多いと聞いておりますが、生産が少なく持ってるのが貴重な逸品になっております。

京都wabitasでは、小松織物工房さんが織る板締め手織り白たかお召を、現在8点持っております。

10月の展示会に持っていくので、是非見に来てもらえればと思います。

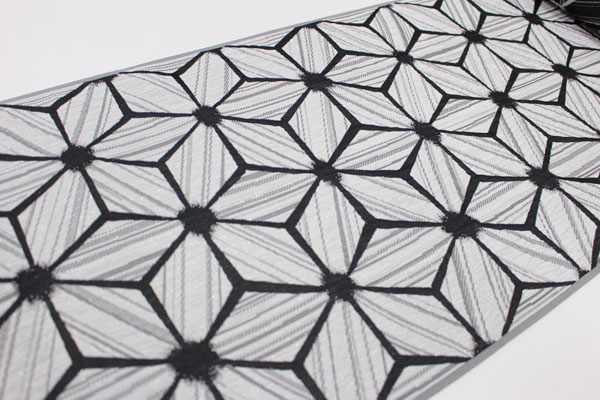

白たかお召板締め絣

今年の12月に超大幅値上げ要請があってからは、小売り上代も大幅に上り本場奄美大島紬などと同じように、元々が高価な商品が、さらにワンランクアップした高額品になってしまいました。

でも、京都wabitasは今回の展示会も据え置き価格でお求め頂けるようにご用意致します。

松皮菱

七宝

蚊絣(十字絣)

横段:黒(白もございます)

これだけ揃って見れるのは、いまでは貴重だそうです。全部持ち込みますので、お楽しみに。

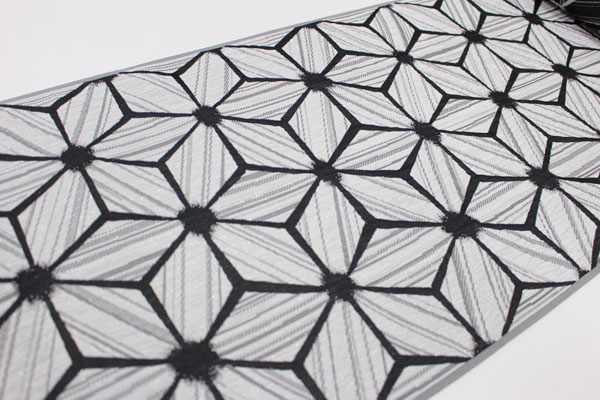

織物では、男着物展でも大好評だった左志め織物謹製の五百機小紋お召を再び持ち込みます。

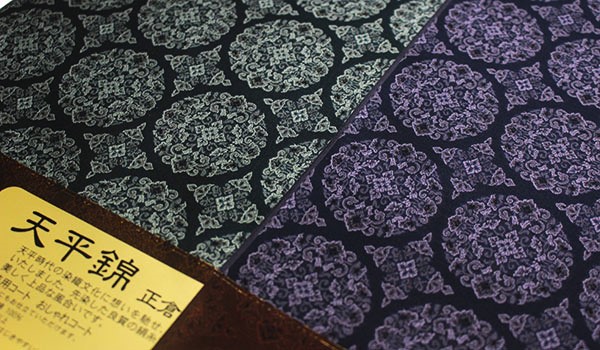

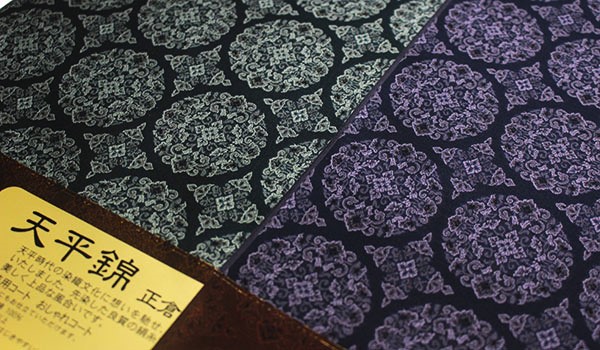

左志め織物さんの商品は着尺だけではなく、本家本元の【雨コート】の名品を新しく入荷しました。

格式高い正倉院文様を織った雨コート地を6点ご覧頂けます。

左志め織物謹製雨コート:天平錦

そして、丹後(京都)の織物では、リーズナブルな御召が入ります。

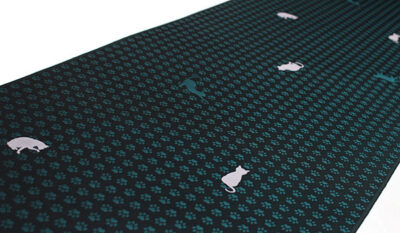

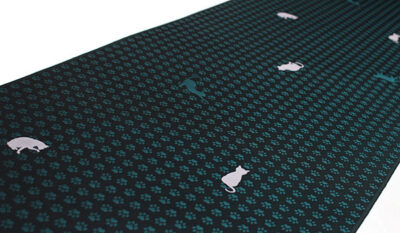

※丹後のお召着尺

ネコの可愛い小紋柄を織ったお召

その他、小紋タイプや無地感タイプなど丹後のお召はバラエティーに富んだ品をご覧頂けると思います。

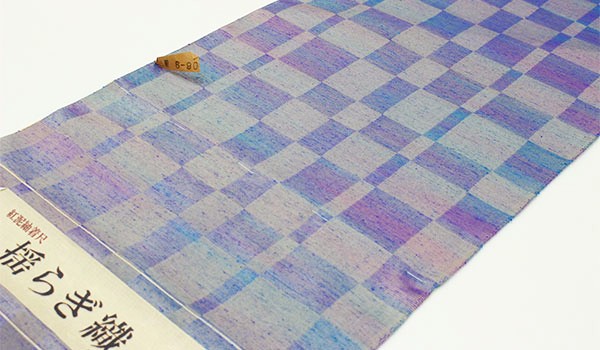

ここからは紬を染色した紬の染着尺をご紹介します。

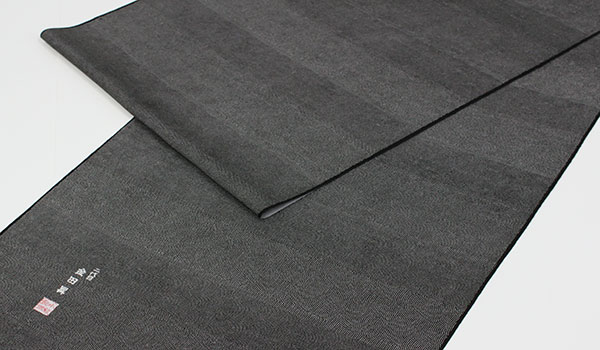

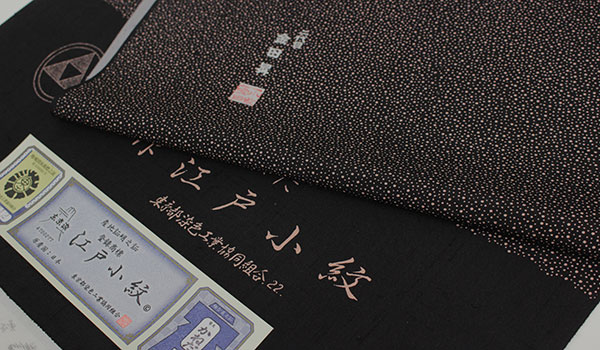

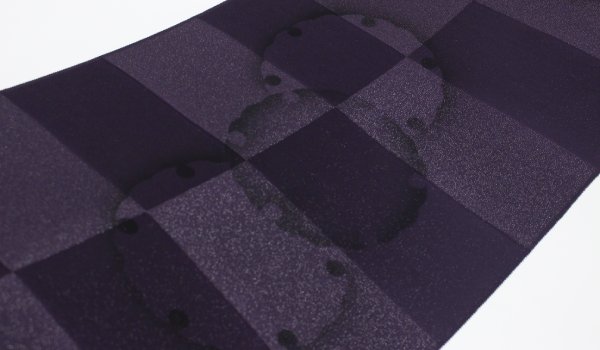

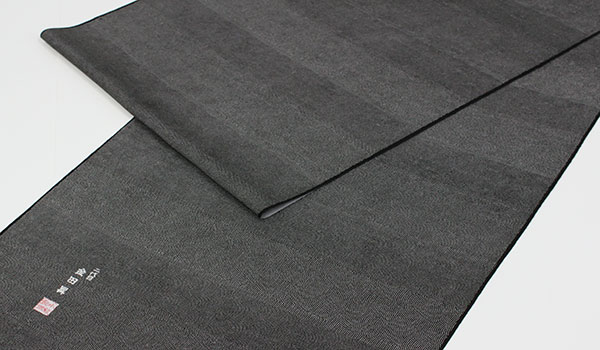

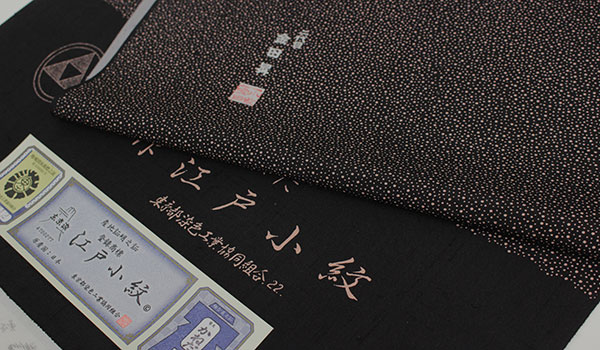

まずは小千谷の高級白紬を東京染に染めた、紬の江戸小紋です。

東京染の工房:金田染工さんで染めた粋なタイプばかりです。

小千谷紬の江戸小紋(東京染)

全て東京染による紬の江戸小紋が20点近くご覧頂けます。

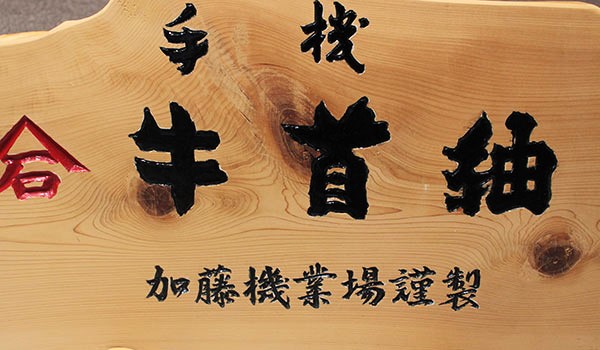

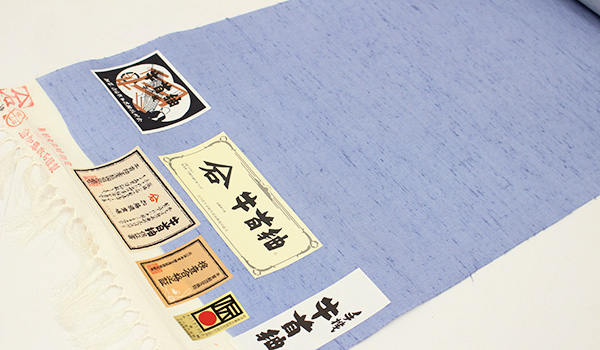

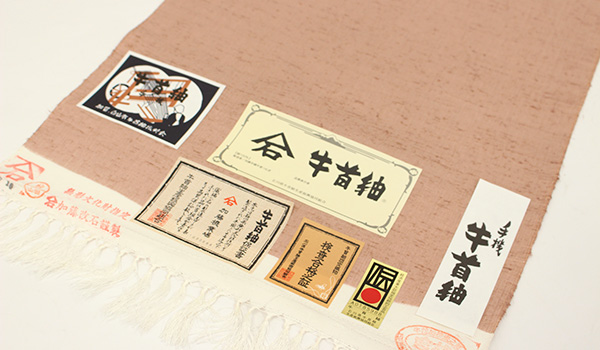

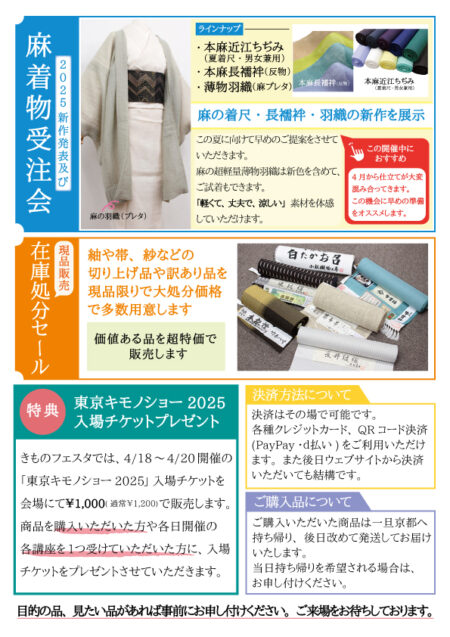

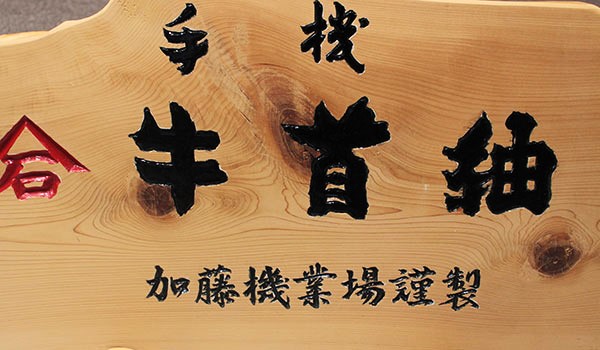

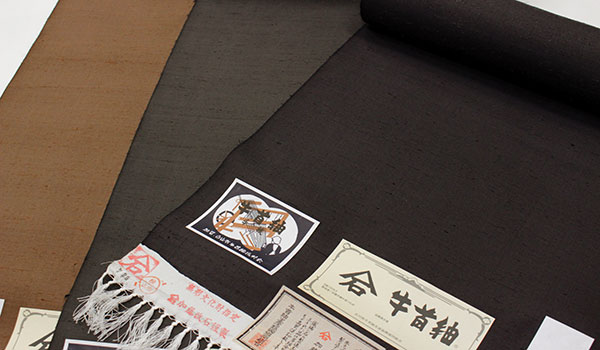

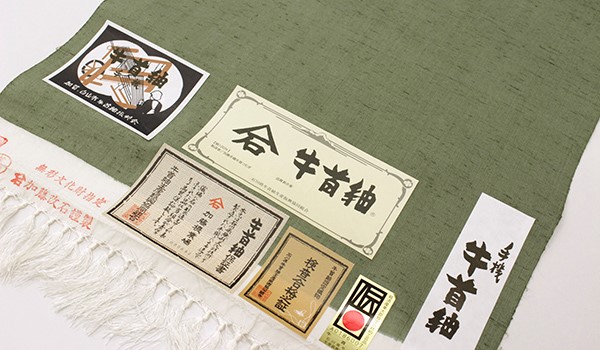

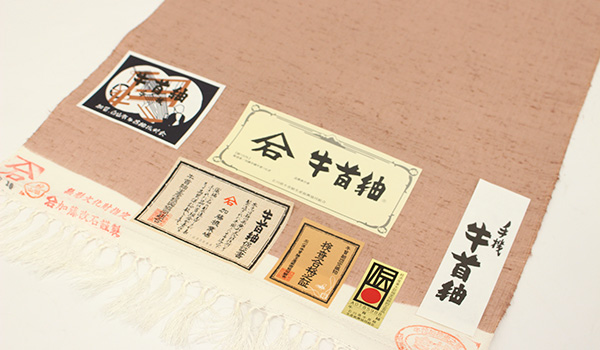

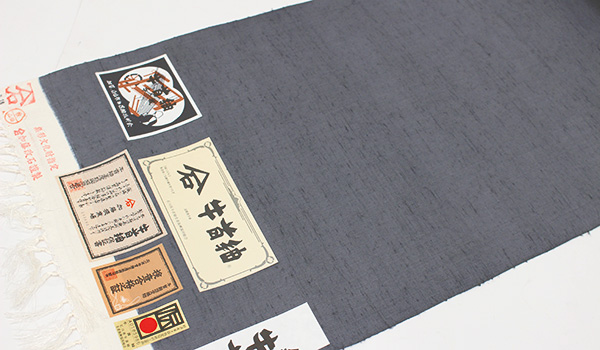

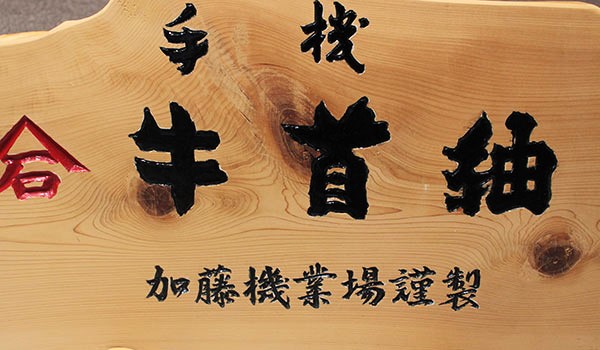

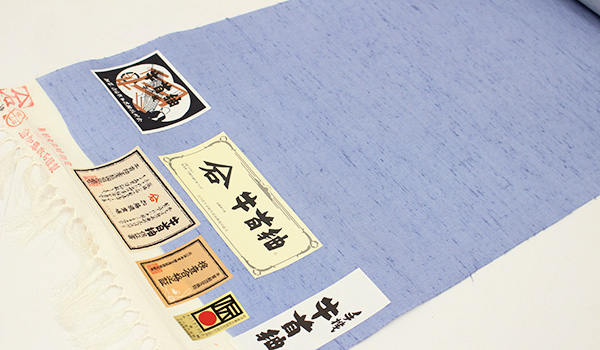

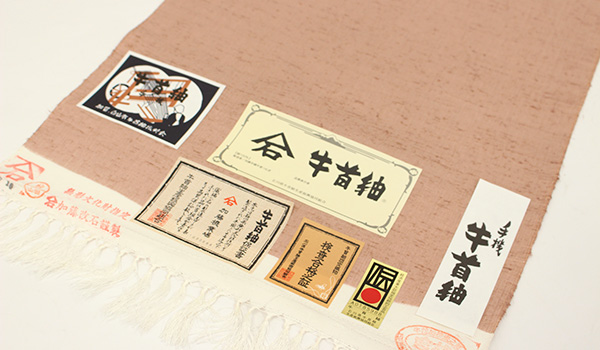

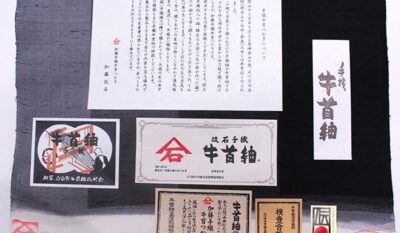

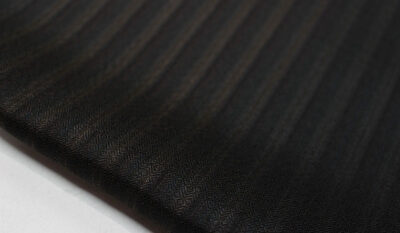

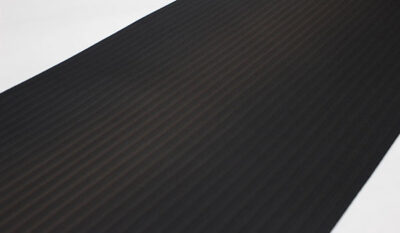

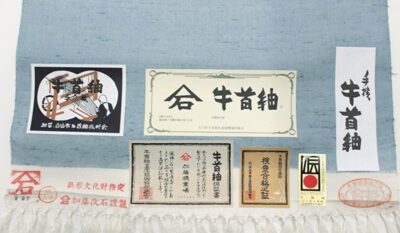

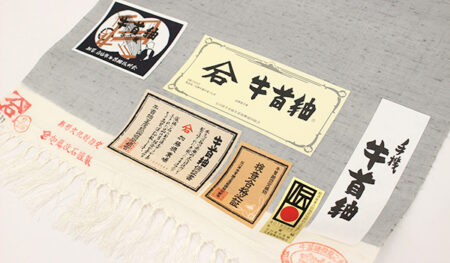

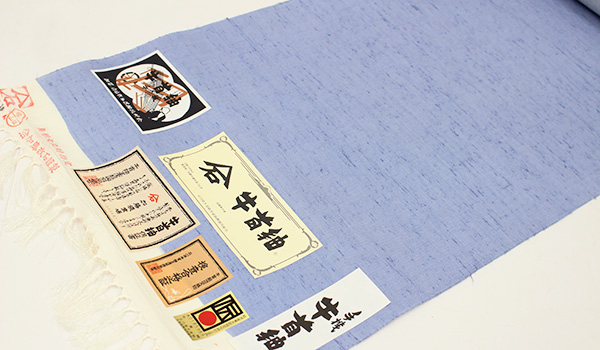

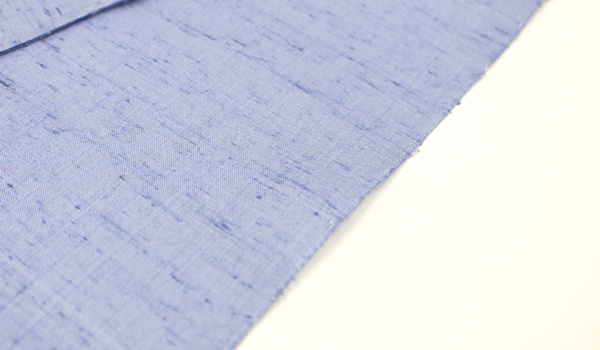

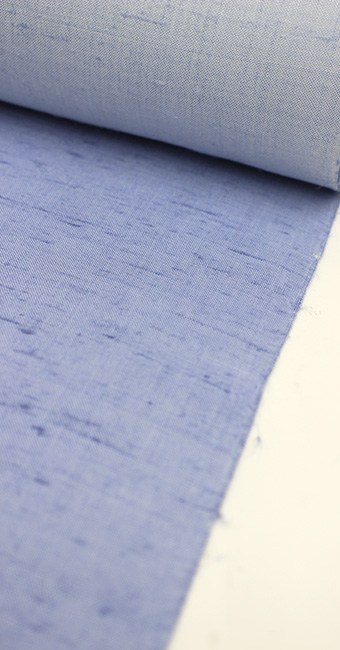

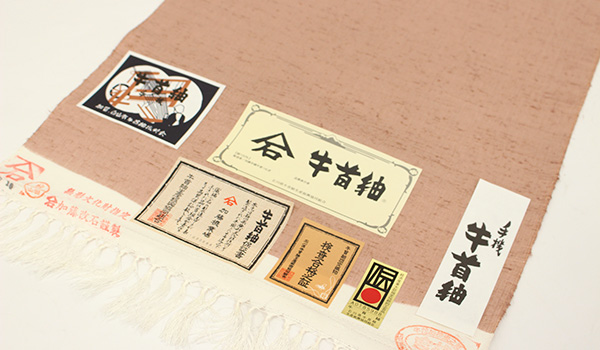

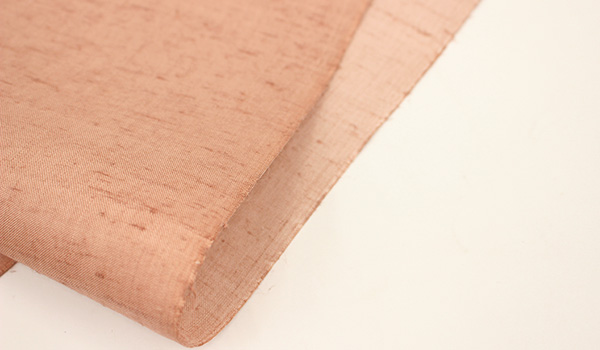

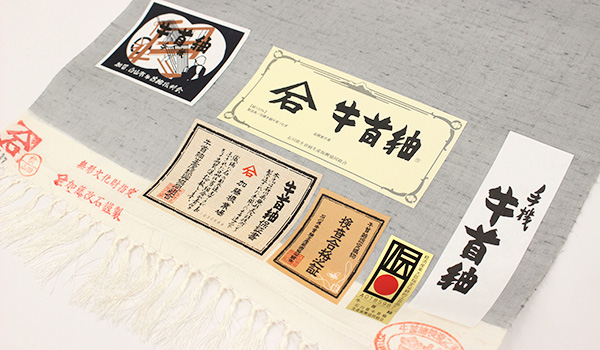

紬の染物といえば、日本三大紬の一つでもある「牛首紬」も、全てお持ちします。

京都wabitasの扱う牛首紬は、全て加藤手織りつむぎ謹製の手織り牛首紬です。

無地に染めた反物が14点と、先月の男着物展で発表したローケツ染ストライプ2点です。

ローケツ染ストライプ(幅広41.8cm)

紬の染小紋は他にも友禅やぼかしタイプなど、いろいろなタイプがご覧頂けると思います。

小千谷紬の京友禅小紋

ローケツ染友禅

紬のぼかし染着尺

AB反の染紬:シケ友禅

その他、いろいろなタイプを見て頂けます

そして、今回当日発表になりますが、染の中でも最も高額な高級絵羽訪問着を紬で染めた生紬の着物(仮絵羽)を、ドーンと大処分価格でご用意致します。

生紬訪問着(絵羽着物)10枚限り大処分

ここまでは紬やお召など先染織物に、紬地を染めた高級染紬をご紹介しましたが、モチロン小紋展なので京都の柔らかモノ小紋も沢山お持ちします。羽織モノ(上物)などにもおススメできる反物もご覧頂けます。

ワビタスオリジナル小紋「和浪漫」

夢二浪漫をイメージして創作したアンティークカラーの小紋です

その他、オシャレ小紋いろいろ厳選した品を持ち込みます

モチロン人気の古典柄小紋も持っていきます

この他にも新柄の小紋も揃うことから、小紋の品揃えは凄く充実します。

「少々難あり」などの訳ありB反処分品も少しですが、お持ちします。

その他、色無地着尺(正絹)や、加賀友禅附下などワビタスのサイトの商品もございます。

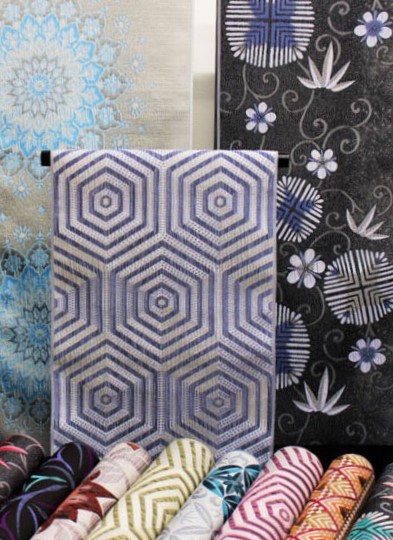

着尺がある程度メインになりますが、モチロン【帯】も沢山持っていきます。

紬や小紋用に八寸の帯

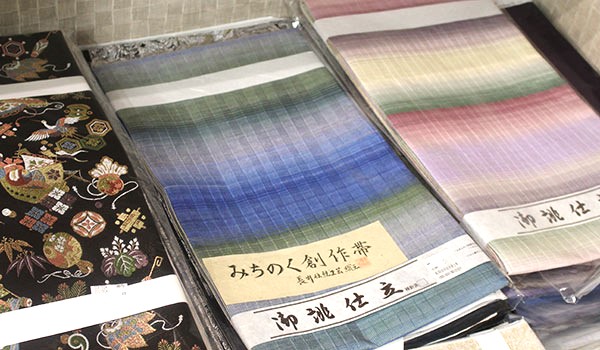

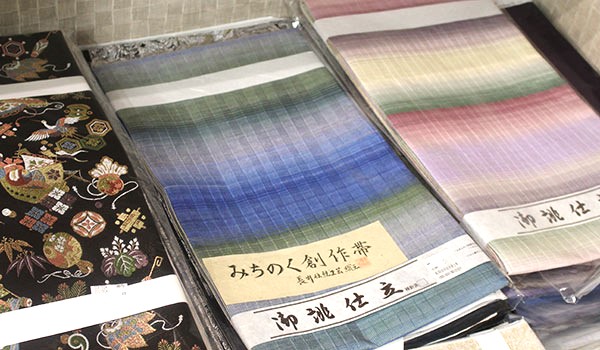

京都ワビタスの帯は、米沢織など山形県置賜地方で作られた帯が多いです。

九寸の帯(下の画像は白鷹の手織九寸雪花織)

米沢織と西陣織の半幅帯

本場琉球首里花織の半幅帯(手織り)

今回仕立て上がった帯を、処分特価でお求め頂けます。

(内容は袋帯に、名古屋仕立・開き仕立てなどの、なごや帯です)

ここまではウェブサイトでお馴染みなタイプの帯でしたが

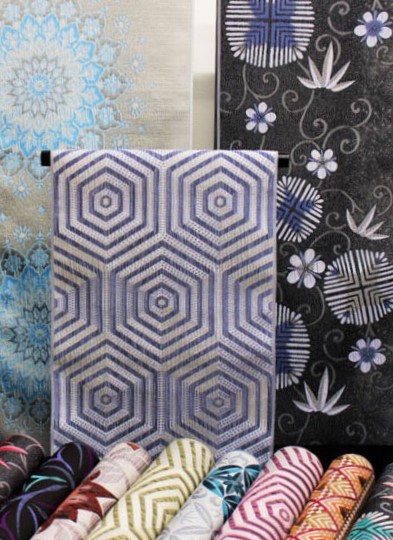

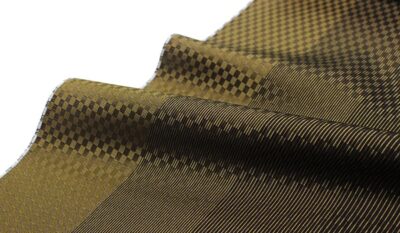

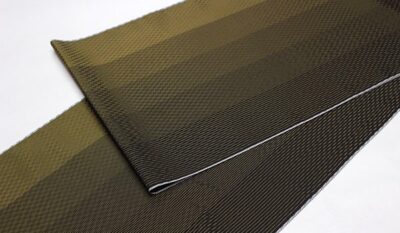

ショールームだけで限定販売している、お召の機で織った軽くて凹凸のシボがある、高級風通織の帯も数量限定で持っていく予定です。

風通織の帯(お召機の帯)

全通柄で織られた、カジュアルな帯ですが、何と言っても風通織で軽いのが特徴です。

お召機で強撚糸を使って織っているので、軽いのに丈夫で締めやすく、締めた後も緩んでこないなど、いいことが沢山ある素敵な帯です。

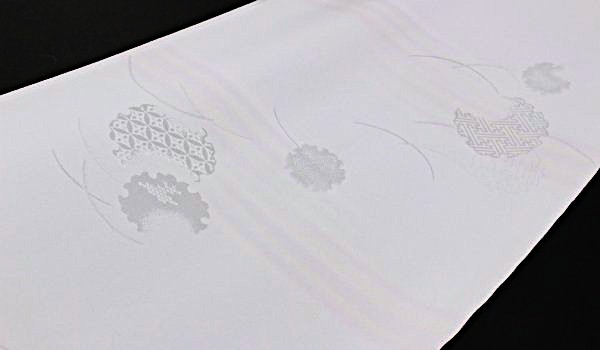

【長襦袢】予約特典商品

長襦袢ですが、正絹の反物を礼装用~セミフォーマル~おしゃれまでご用意すると共に、訳ありB反処分品も少し揃います。

そして、今回限定の特別サービス特典として、ご予約頂いた方にはクーポン券を見せて頂ければ、正絹長襦袢を表示価格から更にお得な予約特典の超特価でお求め頂くことができるサービスを当日はご用意させて頂きます。(B反品は対象外です)

【予約特典のクーポン券があれば、長襦袢が表示価格から更に格安で購入】

正絹長襦袢綸子ぼかし染(反物)表示売価¥18,700

正絹長襦袢国産小松綸子(反物)表示売価¥20,900

正絹長襦袢おしゃれ友禅(反物)表示売価¥18,700

正絹長襦袢国産丹後綸子逸品(反物)表示売価¥27,500等

その他、お楽しみ頂けるように、いろいろな長襦袢を準備してお持ちしております。

《岡重のレトロでアンティークな長襦袢》

長襦袢は価格に拘わらず、どのランクも良質で良いモノをお持ちします。当日現品を見られてガッカリさせないように、厳選した品をご用意致しますので、ご期待ください。

このように、10月の決算セール第2弾【紬・小紋展】by東京表参道では、事前予約をして頂くだけで大変お値打ちなサービス特典をご用意しています。見てみたいという方は気軽にお申込み下さい。

ただ、無理に買わなくても大丈夫です。

【見るだけでもOKです】

ご予約頂いて、お得なクーポンや予約特典などが付いているといっても、お好みの品が無ければ、買わなくても大丈夫です。

「買わないと帰れない」「帰らせてもらえない」というようなことは、一切ございません。

スタッフの人数も少ないので、会場に入られたらフリーマーケット方式で、自由に好きなだけ商品をご覧頂けます。

気になる商品で何か質問があれば、スタッフにお尋ねください。

「どんな商品があるのか興味があり、今回は見るだけにしたい」ということでも全然OKです。

割引クーポンは効きませんが、現品を見てよく考えてから、後日ネットで購入という方法もありです。

【目的は着物を広めるため】

京都wabitasは、男着物展を開催した時の目的も、今度の紬小紋展も開催する目的は同じです。

営利目的も当然ありますが、それは第二の目的であって、1番の目的は「着物を広めるため」です。

「着物は怖くて買えない」、「着物は高くて買えない」

そんな不安を解消して、実は着物はもっと気軽に着れるし・買える、ということを認知して頂きたく、今後も取り組んでいきたいと思います。

【沢山のお申込みお待ちしています】

残暑もようやく落ち着き、少しづつですが秋っぽくなってきました。これまで以上に着物が着たくなる、着物が似合う季節になってきました。

沢山のお客様にご来店頂いて、満足して帰って頂ける、そんな京都ワビタスらしい楽しいイベントにできるように、スタッフ一同しっかりと準備していきたいと思います。

沢山のご来場お申込みをお待ちしております。

以上、10月13日~10月15日に開催する決算セール第2弾【紬・小紋展】東京開催とお申込みに関するお知らせでした。

着物通販サイト京都wabitas(ワビタス)

RSS

RSS