5月~10月に紳士物・婦人物どちらでも羽織ることができる薄物羽織用染着尺の新商品のご紹介です。

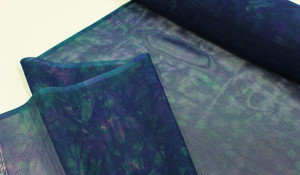

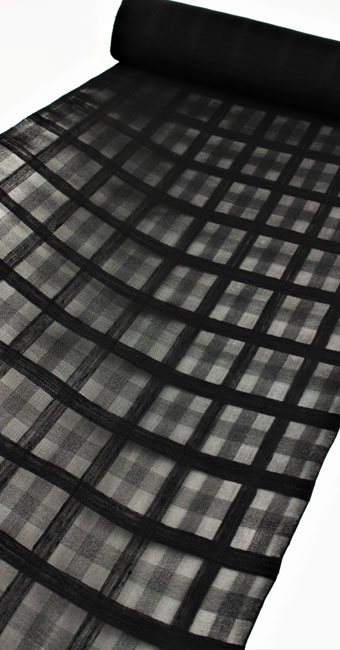

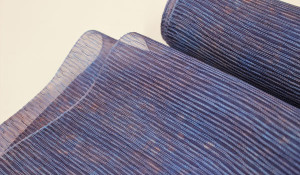

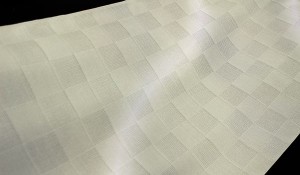

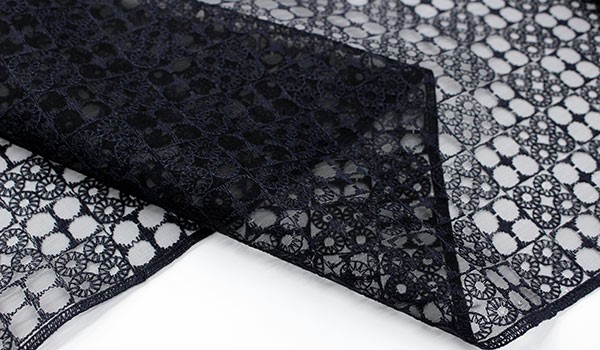

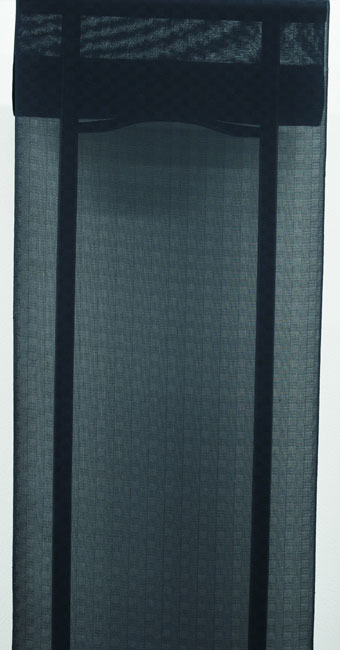

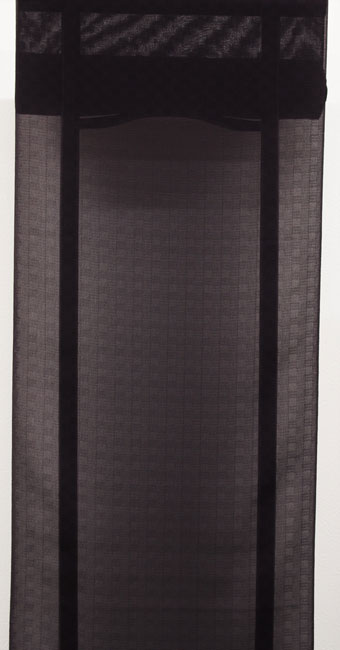

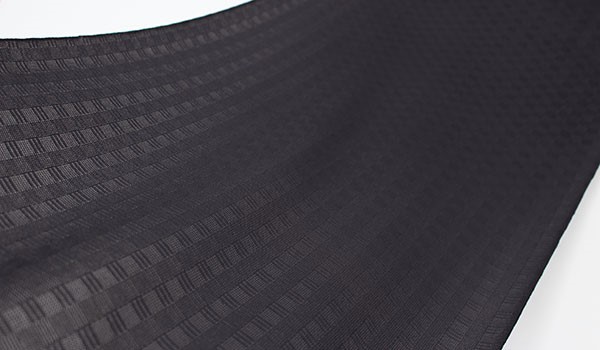

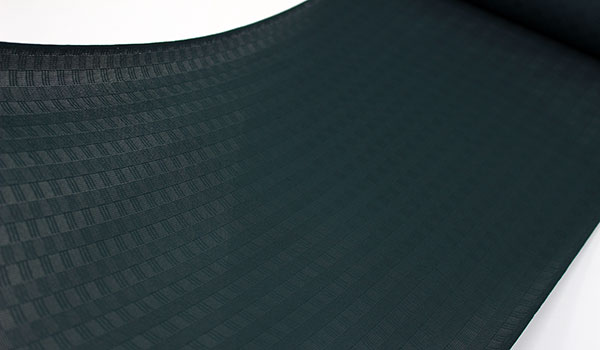

まず薄物素材の生地ですが、最上級品の五泉で織った高級駒紗を使っています。

京都wabitasでは男性のユーザーが多いことから、生地幅41cm以上のキングサイズ幅にしてます。五泉の駒紗は質感が凄く良く他産地の生地とは比較にならない程です。

この生地を使って染めるのですが、見て頂いて分かるように隙間だらけの生地は、風通しがいいという点ではありがたいのですが、染める側からすると凄く厄介な生地なんです。

型友禅や手描き友禅などの技法では、下に染料が落ちてしまい染めるのが大変なのと、生地幅が42cmあるのでピッタリはまる型がありません。

なのでこの生地を使って染色するには無地染などの浸け染技法に限定されてしまいます。

それでは色無地限定ということになってしまいます。

そこで京都中の染屋さんで、この生地に対応できる染技法がないか探しに探し二つの友禅染が見つかりました。

その一つは墨流し友禅です。

これは昨年2018年に出して凄く評判が良く売れました。モチロン今でもショールームでは継続して扱っています。

墨流しだけでは寂しいので、今年に探し当てたのが今回ご紹介する籠注染マジョリカ友禅染です。

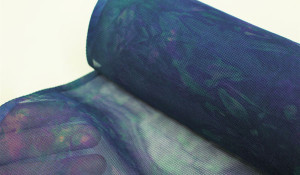

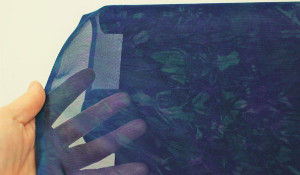

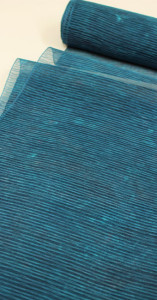

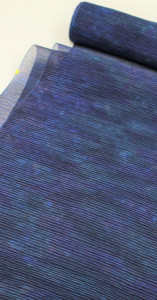

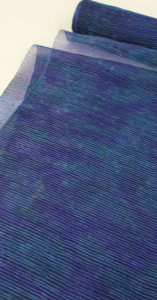

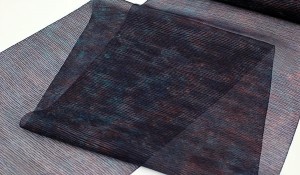

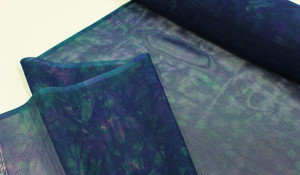

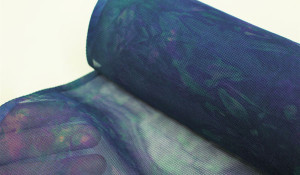

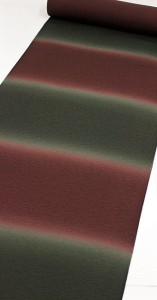

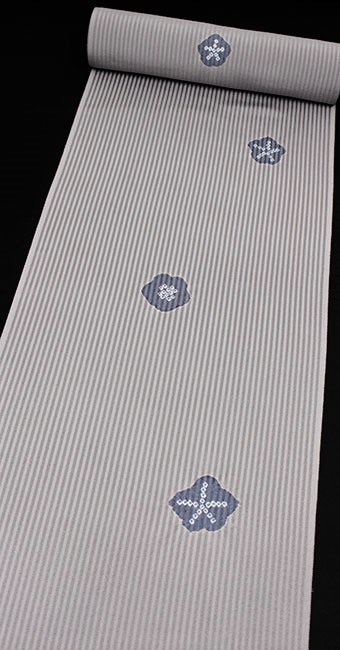

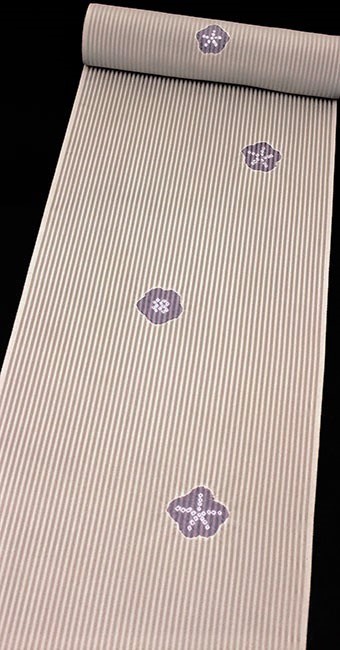

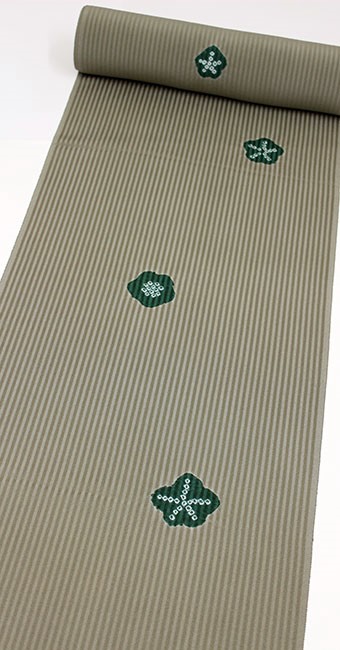

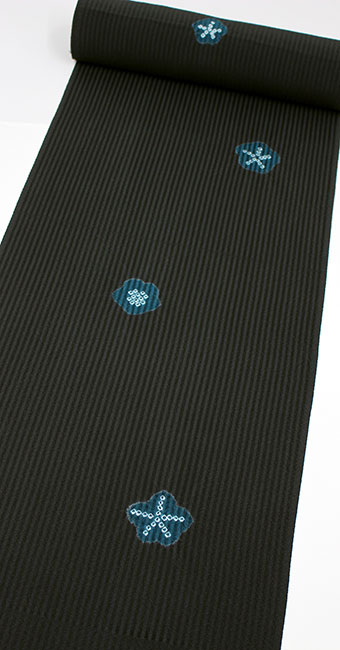

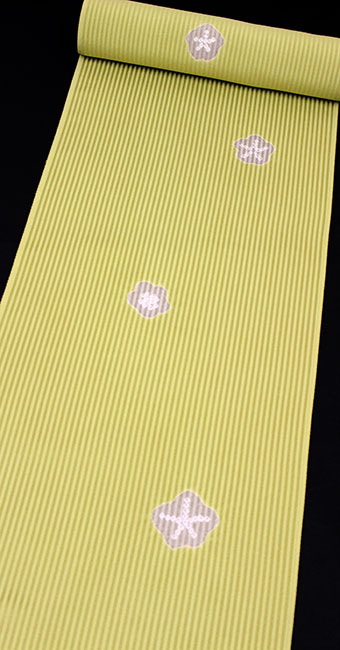

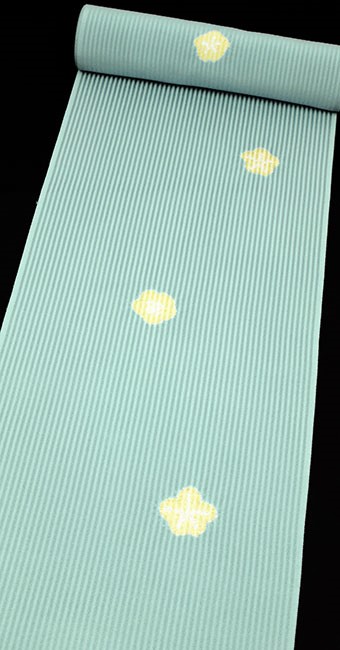

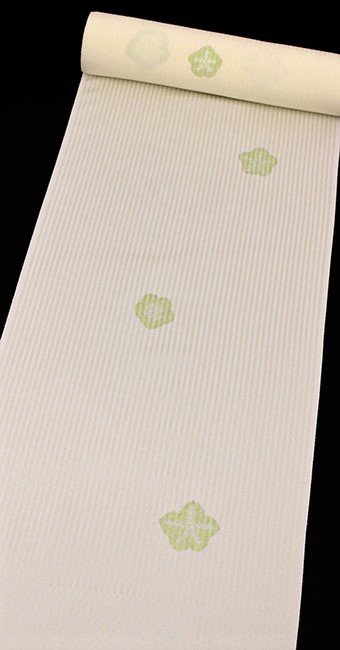

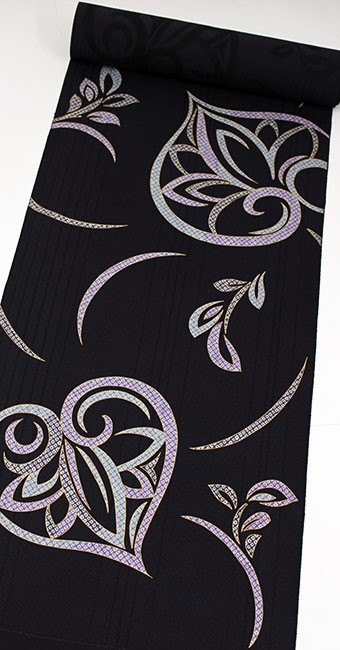

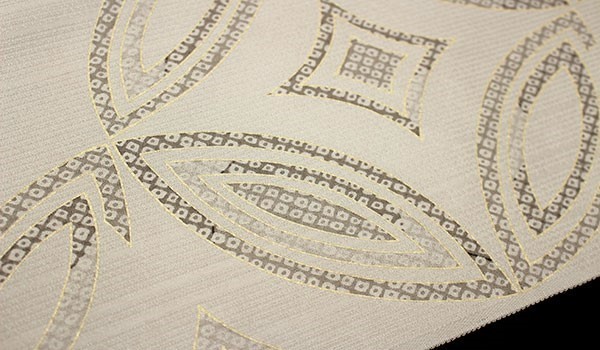

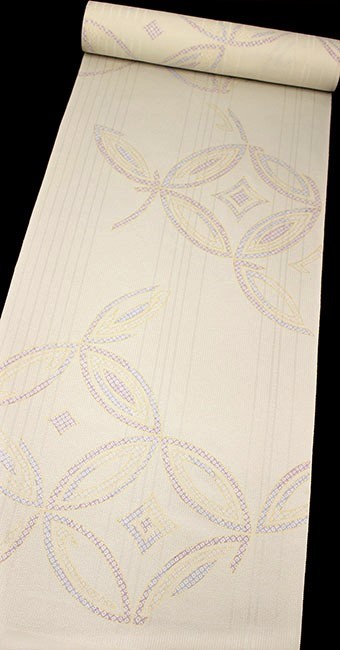

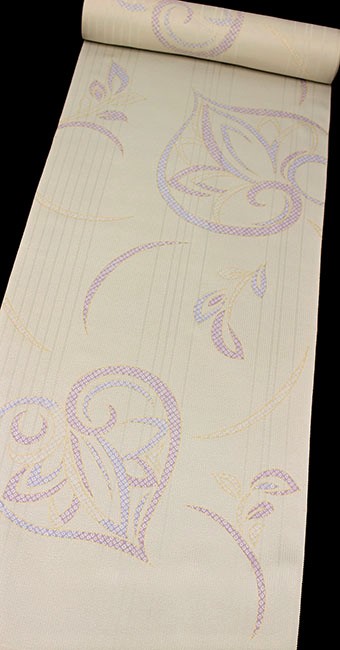

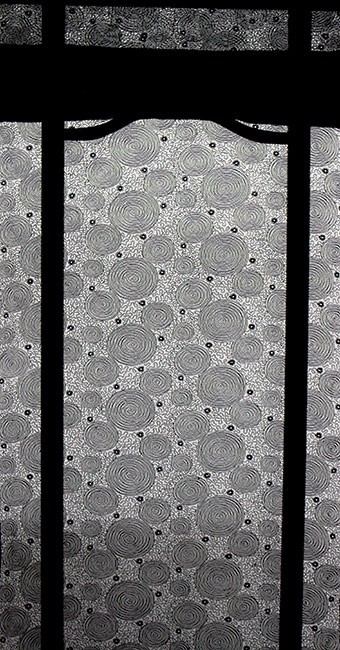

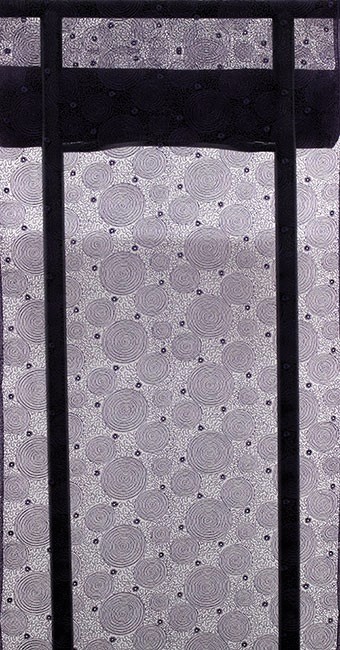

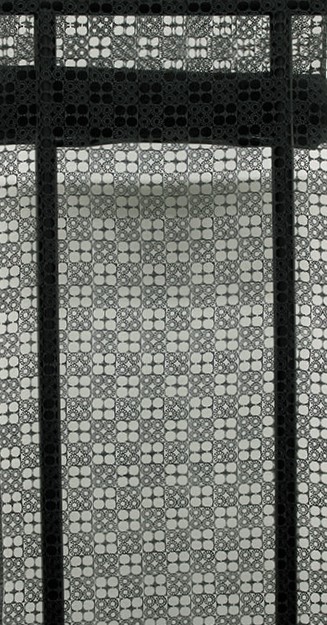

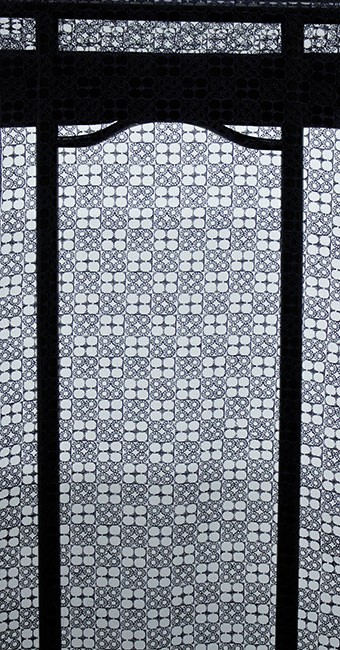

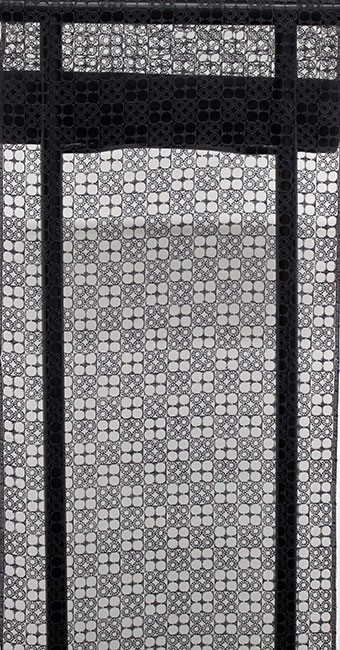

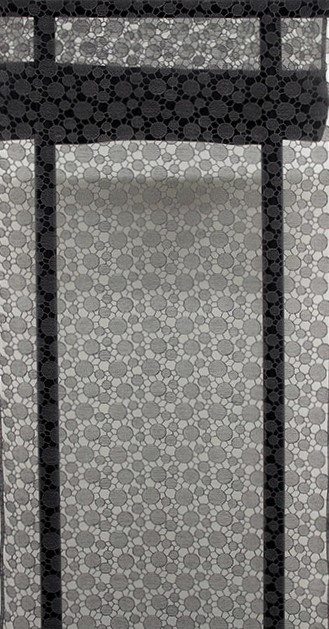

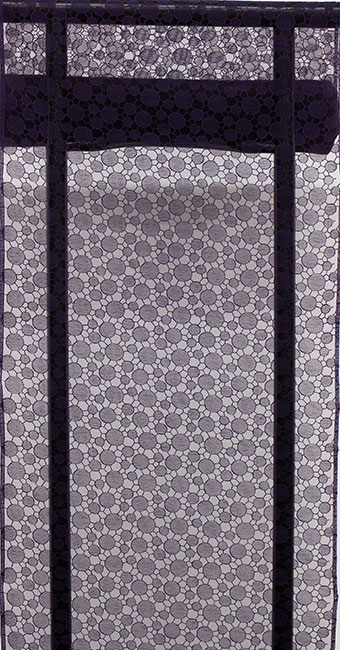

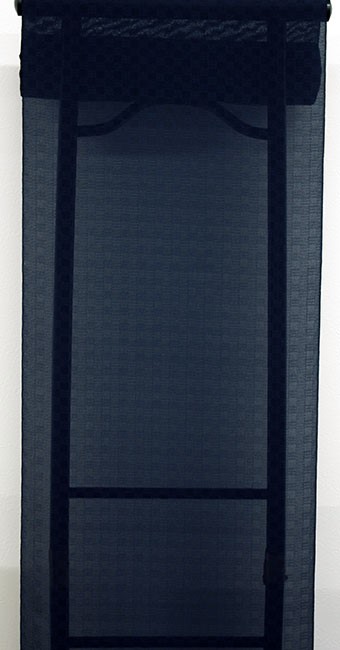

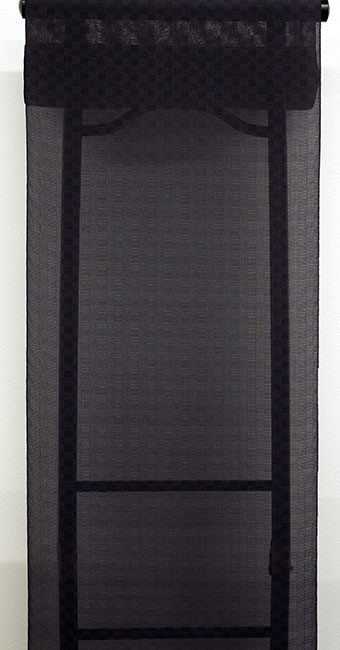

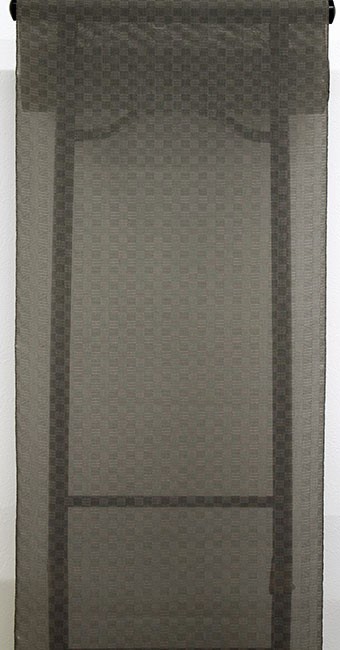

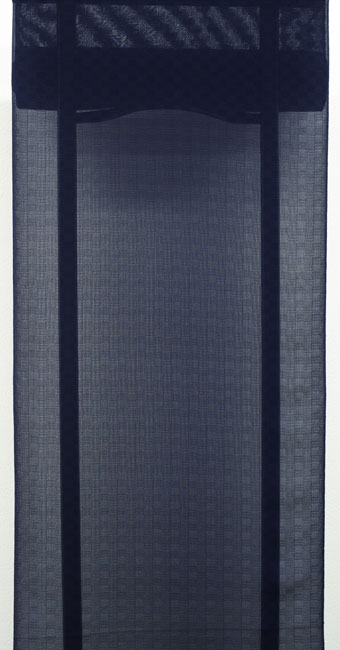

どんな感じかというと次の画像を見て下さい。

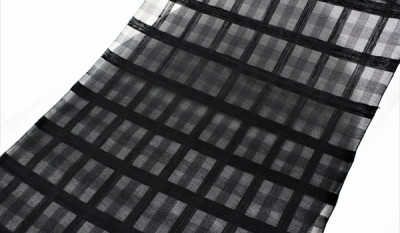

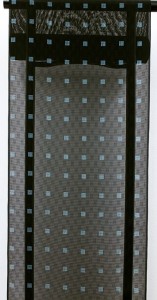

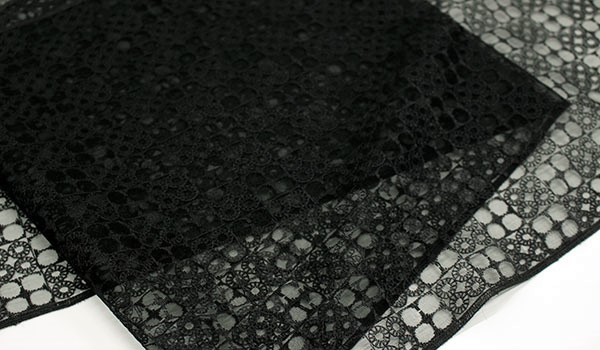

なんとも幻想的な色使いで、マジョリカ風にオシャレな色彩の友禅染です。

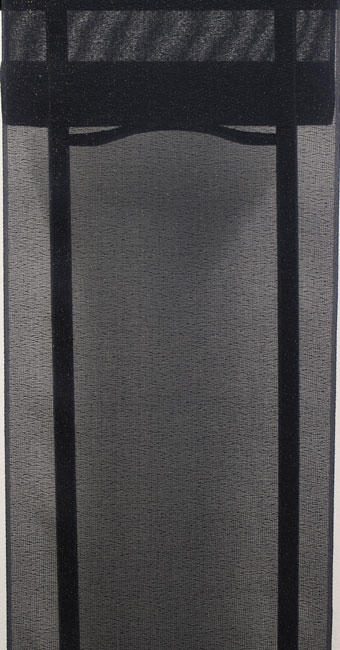

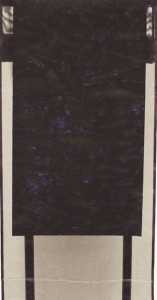

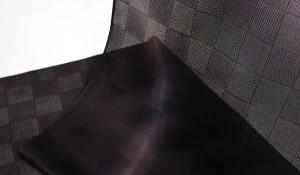

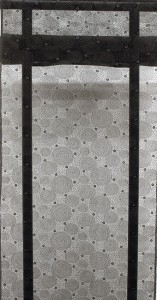

生地は透け透けで薄いため、普通に写真を撮っても模様が映らないため、長方形の黒の紙をバックに入れて撮影しています。

荒々しい模様にシックな色とカラフルな色が混ざり合っている幻想的な友禅染です。

羽織の下になる着物が黒っぽい色なら、マジョリカ模様がハッキリと浮かび上がりますが、薄い色で特に白やクリームなど発色の鮮やかな色の着物が下になると、模様は薄っすらと透明感あるように映ります。

この幻想的な京友禅技法は昔から「籠ローケツ」と呼ばれてきました。

ローケツというので、「ローケツ染なの?」と疑問が浮かぶと思いますが、ローケツ染ではなくローケツ染をしたような仕上がりという意味から、「籠ローケツ」と業者間では愛称のような感じで言われています。

では、「籠」という名前はどういうことなの?という疑問も湧きます。

それをこれから染技法を含めて工程を見ながらご紹介させて頂きます。

まず最初にこの染色技法ができるのは、京都で一人だけ、イヤ全国で一人だけしかおられないようです。

名前は伏せさせて頂きますが、御年90歳を超えて今も尚染色を続けて頂いてる絞り染の伝統工芸士さんです。

その伝統工芸士から生まれる染技法は主に注染です。

注染でどのようにすれば、あの見事な模様が出来上がるのか、ご覧下さい。

この染色は全てこの伝統工芸士さんの一貫作業です。

まずは白生地の糊抜きから

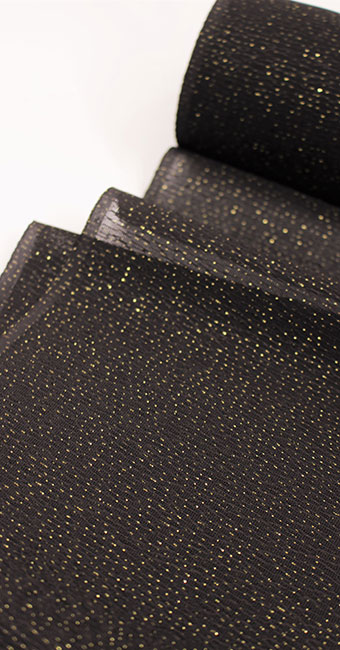

次に色創りです。絞り染職人さんの染色はボイラーで沸かすお湯ではなく、昔ながらの釜炊きしたお湯を使います。

でないと、注染の良い仕上がりが出来ないそうです。このお湯を染料の入った桶に注ぎます。

こうして染料にお湯を注いで色が出来上がりますが、

絞り染同様に籠ローケツも酸性染料を使いますので、お酢を加えます。

このように1色の染料が完成します。この染料を生地に注染するのですが、注染する前の生地の準備が大変で、職人でないとできません。

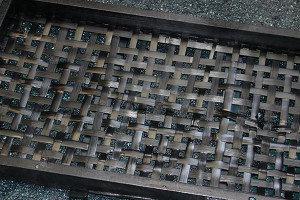

その技法がこちらです。

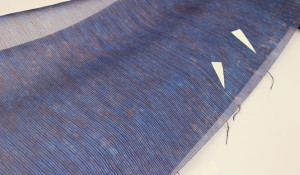

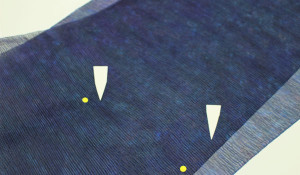

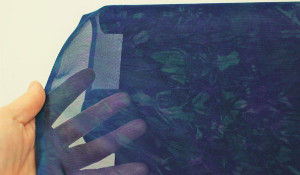

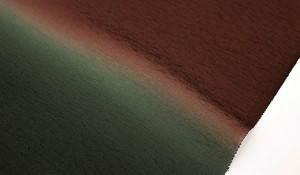

既に一度染料を注いで染まった状態からの写真撮影になりましたので、色付きの生地でご覧下さい。

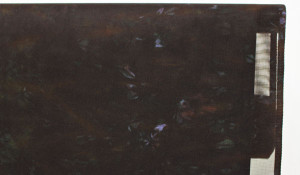

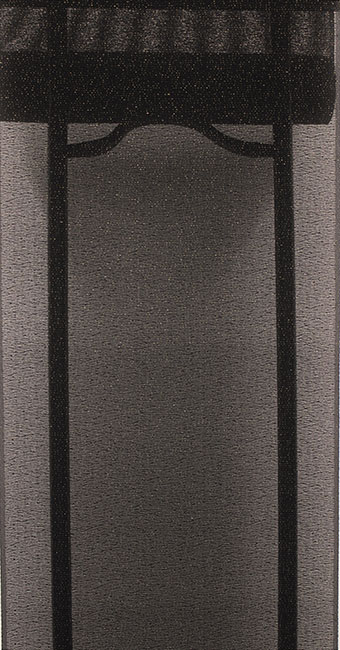

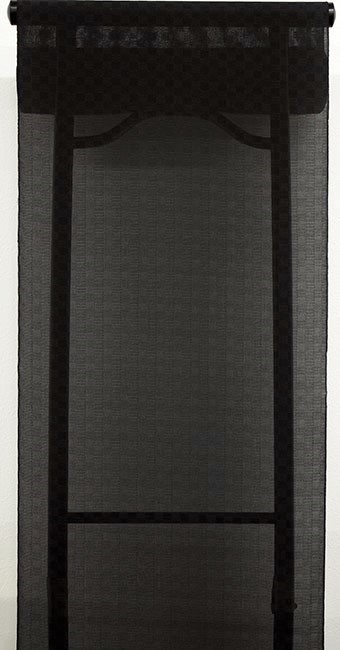

ご覧のように長方形の板のような1mくらいの型に、13mある生地を細かく指で絞るように畳んで詰めていきます。

この時の指の動きが凄いんです。親指を除いた4本の指がバラバラに動いて、1本1本の指がそれぞれ別の生き物のように動いているのが分かりました。このバラバラの動きにより詰められていく生地が、ゆらゆらと波がうねるようになります。

実際この時に私も体験させて頂いたのですが、私のような素人がやると波のようなうねりができず、真っすぐ均等に近い横筋の状態になってしまいます。

出来上がった状態がこんな感じです。

↓ ↓ ↓ ↓

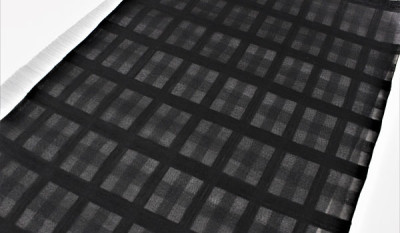

この畳んだ状態の生地に、先ほど作った染料を特性如雨露のような柄杓で何度も何度も注いでいきます。

注染したら水洗容器に入れます。

余分な灰汁などを洗い流すと共に、色を定着させます。

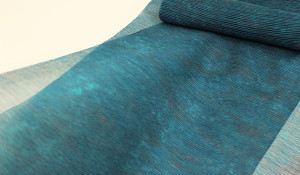

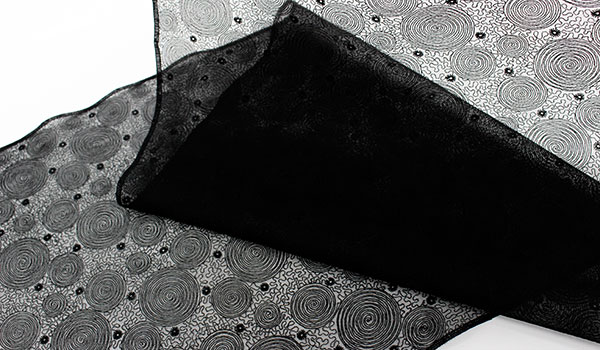

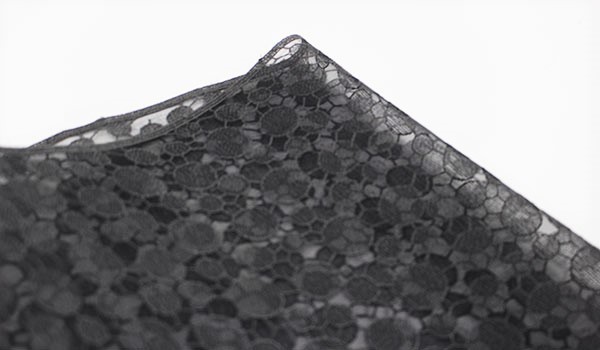

出来上がったのが下の写真で、つまんだシワと共に色が付いて模様を出します。

この工程を色数分繰りかえして完成となります。2色なら2回、3色なら3回、4色なら4回ということです。

殆どが3回~4回(3色~4色)の工程と思います。

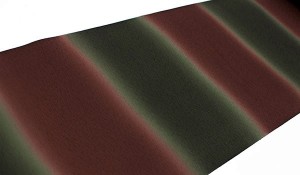

出来上りがこのようなマジョリカ模様に色々な色が入って仕上がるのは、職人さんの指の動きから生まれるんです。

この染は1回1回仕上がりが異なり、同じモノは出来上がりません。

なので、1反1反がそれぞれ誂えというか、この世に1点しかない反物になります。

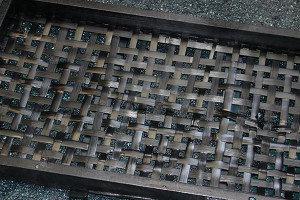

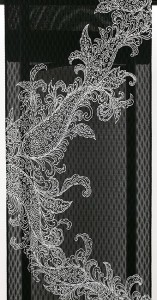

それともう一つの疑問「籠」という名が付くのは何故ということですが、その答えはこちらです。

先程生地を詰めていた型は、実は長方形の籠になっているんです。

籠でないと何度も注がれる染料が下に流れずムラになるか無地染になるのですが、底に溜まらず下に流れていくので、各色がそれぞれ色んな見え方で残って、この幻想的な仕上がりになります。

この籠ロウケツ(実際は籠注染)は、昔は長襦袢の下地などに使われていましたが、この技法を今回は夏場にも羽織れる薄物羽織用に使ってみました。

癖が強い染ではありますが、透け感が強い生地なので、凄く透明感ある染め上がりになっています。

写真画像ではこの染め上がりの良さがなかなか写し出せませんが、実物はすっごくオシャレで癖なく着こなせます。

実物の現品を見てみたいという方は、ご購入頂くかショールームへお越し頂ければ現品を実際に触ってご覧頂くことが出来ます。

男性用の羽織や、女性の薄物コートや羽織として素敵な創作逸品物です。

本品は希少な商品になります。未来永劫に継続していきたいのですが、ご紹介した御年90歳を超える伝統工芸士さんが活動を終えられましたら、後継者もおられませんので生産不可能となります。

魅力溢れる素晴らしい染の薄物着尺を羽織用に如何でしょうか。

(本品は男の着物:夏物コーナーでご覧頂けます)

着物通販サイト京都wabitas(ワビタス)

RSS

RSS